【专题研究】实验教学方法探索实例

——利用DIS系统探究滑动摩擦力与压力间的关系

发布时间:2017/12/20 10:41:58 作者:周敏 浏览量:2581次

周 敏

(南京市秦淮中学 江苏省 南京市 211100)

【摘要】在高中物理教学中,实验教学无疑是使学生对物理规律产生感性认识进而加深对知识理解的重要手段。由于课时的限制,“如何提高课堂教学的效率”就成为每位教师的关注点,因而,实验中如何能够直观、快捷地进行数据的采集和分析、处理就成为了教师们力图实现的目标之一。而“DIS系统”就是一种解决此问题的利器。笔者就此以“探究滑动摩擦力与压力的关系”为例介绍一下DIS系统的优点。

【关键字】滑动摩擦力,压力,DIS系统

一、背景

在对课本①第三章第3节“摩擦力”组织教学的过程中,教师们都会设计相关的演示实验或分组实验,如课本第58页中的“插图3.3-2”所示(即“图1”),这是一个传统的实验手段。

在对课本①第三章第3节“摩擦力”组织教学的过程中,教师们都会设计相关的演示实验或分组实验,如课本第58页中的“插图3.3-2”所示(即“图1”),这是一个传统的实验手段。

老师们在实际操作中就会发现:当手拉弹簧秤并使物块移动起来后,难以实现物块保持平衡状态,以便利用弹簧秤的示数测得滑动摩擦力的大小。这时,就有老师改变了操作方法,将物块放置于长木板上,物块的一侧与末端固定的弹簧秤相连。这样,在抽出长木板的过程中可使物块静止,以便顺利测出滑动摩擦力的大小。(如“图2”)

这样的传统装置,虽可以测出滑动摩擦力的大小,但在探究“滑动摩擦力的大小与压力间的关系”时,由于要多次改变物块的质量,操作过程繁琐而且能采集到的数据通常也是有限的几个,规律的说服力不强。因而,笔者决定使用DIS系统进行实验的演示或组织学生分组探究。

二、DIS实验装置的介绍。

笔者使用的DIS系统包括硬件和软件两部分。硬件包括一个分别带有电动马达和竖直金属杆的轨道、一个长滑块(通过细线与马达相连,表面粘有一层黑色绒布)(如“图3”)、一个两面不同材质的圆形物块、一个“朗威DISLab数据采集器”、两个力传感器(与数据采集器配套)及两个数据线、一根将数据采集器与电脑相连的USB连接线(如“图4”所示);软件是“朗威6.9”应用软件。

笔者使用的DIS系统包括硬件和软件两部分。硬件包括一个分别带有电动马达和竖直金属杆的轨道、一个长滑块(通过细线与马达相连,表面粘有一层黑色绒布)(如“图3”)、一个两面不同材质的圆形物块、一个“朗威DISLab数据采集器”、两个力传感器(与数据采集器配套)及两个数据线、一根将数据采集器与电脑相连的USB连接线(如“图4”所示);软件是“朗威6.9”应用软件。

三、实验探究。

1、实验准备

首先,按照“图4”所示,将一个力学传感器(后称“传感器1”)固定在轨道上(传感器自身带有定位螺丝)并通过数据线与数据采集器的1号通道相连(连接哪个通道可自主决定),同样也将另一力学传感器(后称“传感器4”)与数据采集器的4号通道相连,再将数据采集器通过USB线与电脑主机相连。这样,就完成了DIS系统的硬件配置。然后,用细线将圆形物块连接在传感器1的金属钩上,并将它放在长滑块上。最后,在电脑上安装软件朗威“DISlab实验软件6.9版应用软件”,并按提示完成驱动程序的安装。

首先,按照“图4”所示,将一个力学传感器(后称“传感器1”)固定在轨道上(传感器自身带有定位螺丝)并通过数据线与数据采集器的1号通道相连(连接哪个通道可自主决定),同样也将另一力学传感器(后称“传感器4”)与数据采集器的4号通道相连,再将数据采集器通过USB线与电脑主机相连。这样,就完成了DIS系统的硬件配置。然后,用细线将圆形物块连接在传感器1的金属钩上,并将它放在长滑块上。最后,在电脑上安装软件朗威“DISlab实验软件6.9版应用软件”,并按提示完成驱动程序的安装。

其次,运行朗威“DISlab实验软件6.9版”应用软件,点击“通用软件”按钮后进入相应界面,并点击“调零”按钮分别对两个力学传感器进行调零。(如“图5”)

2、实验设计

笔者的实验方案是在“图2”的基础上改进的。通过“传感器4”对圆形物块施加逐渐增加的压力,从而改变使物块与长滑块间的压力大小(二者间的压力大小等于“传感器4”的压力加上圆形物块自身的重力);另外,圆形物块受到长滑块的摩擦力可通过“传感器1”施加的拉力测得。

笔者的实验方案是在“图2”的基础上改进的。通过“传感器4”对圆形物块施加逐渐增加的压力,从而改变使物块与长滑块间的压力大小(二者间的压力大小等于“传感器4”的压力加上圆形物块自身的重力);另外,圆形物块受到长滑块的摩擦力可通过“传感器1”施加的拉力测得。

这样,启动马达后(开关在轨道的一端),长滑块在圆形物块下方滑动的过程中,不断改变“传感器4”的压力的同时,可以不断测得与压力相对应的滑动摩擦力,在采集到数据后,可以通过软件提供的图线拟合功能给出滑动摩擦力与压力间的关系图线。

3、实验步骤

![]() 第一步,相关设置。利用“传感器4”测出圆形物块的重力(如“图6”),再点击绘图按钮 后进入绘图界面,先进行绘图设置,为采集数据做准备。

第一步,相关设置。利用“传感器4”测出圆形物块的重力(如“图6”),再点击绘图按钮 后进入绘图界面,先进行绘图设置,为采集数据做准备。

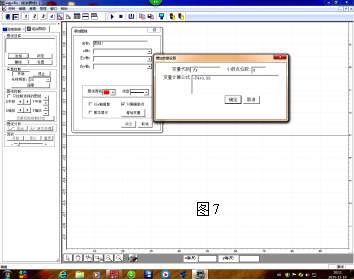

在“图7”的界面中,设定“采集频率”为20,在点击左侧工具档中的“添加”按钮后,再在弹出的“添加图线”窗囗中点击“增加变量”按钮,在“添加变量设置”窗囗中定义变量Fx=-F4+0.98,即定义了物块与长滑块间的压力为物块的重力加“传感器4”的压力(因为力学传感器默认所受拉力为正值、所受压力为负值,而本实验中要测出“传感器4”所受压力,故对F4取了相反数)。

点击“确定”后,退出“添加变量设置”窗囗,并在“添加图线”窗囗中点击x轴下拉菜单后,将x轴定义为Fx;同样,将y轴定义为F1,再钩选“只画离散点”选项。点击“确定”按钮后关闭该窗囗并进入绘图界面。如“图8”所示。

第二步,数据采集。点击绘图窗囗左侧工具档中的“开始”按钮后,开启轨道一端的电动马达,并用“传感器4”均匀、垂直地按压物块的上表面(如图9),此时DIS系统同步进行数据采集,采集够数据后(采集多少数据由操作者决定),点击“停止”按钮并停止数据采集,关闭马达。(此过程最好由二人合作完成)

第二步,数据采集。点击绘图窗囗左侧工具档中的“开始”按钮后,开启轨道一端的电动马达,并用“传感器4”均匀、垂直地按压物块的上表面(如图9),此时DIS系统同步进行数据采集,采集够数据后(采集多少数据由操作者决定),点击“停止”按钮并停止数据采集,关闭马达。(此过程最好由二人合作完成)

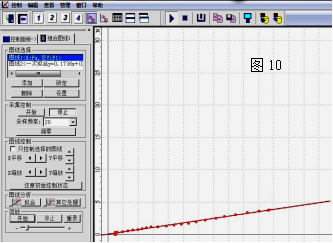

第三步,数据处理。经过上一步操作,采集得到了以物块与长滑块间的压力为横坐标、以二者间的滑动摩擦力为纵坐标的点(如“图10”所示),从分布情况来看,二者极可能是线性关系,则点击左侧工具档中的“拟合”按钮后选中“一次函数拟合”便可得到“图10”中的函数图像,很明显:滑动摩擦力与正压力成正比!从函数的斜率求得它们的比例系数。

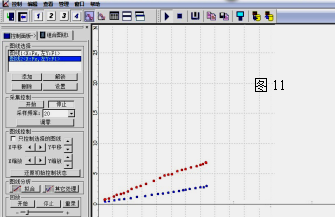

第四步,关于动摩擦因数的表现。为了显示出在不同接触面的情况下,两力间的比例系数不同,进而引入动摩擦因数的教学,笔者在完成上述实验的数据采集后,点击“锁定”将这组数据保留住(红色坐标点被保留住,不可修改),再将圆形物块的另一面(金属表面的一侧)与长滑块接触,重复上述实验步骤(即重新“添加图线”,x轴和y轴的值仍定义为上述值,不同的是定义绘制蓝色坐标点),于是可得到“图11”所示的结果。从图中可以看到两组斜率不同的点集,这说明:当接触面更粗糙(或更具吸附力)时,得到的图像的斜率更大。这样,教师就可以随即完成动摩擦因数的定义,并指出图中斜率与动摩擦因数的关系。

第四步,关于动摩擦因数的表现。为了显示出在不同接触面的情况下,两力间的比例系数不同,进而引入动摩擦因数的教学,笔者在完成上述实验的数据采集后,点击“锁定”将这组数据保留住(红色坐标点被保留住,不可修改),再将圆形物块的另一面(金属表面的一侧)与长滑块接触,重复上述实验步骤(即重新“添加图线”,x轴和y轴的值仍定义为上述值,不同的是定义绘制蓝色坐标点),于是可得到“图11”所示的结果。从图中可以看到两组斜率不同的点集,这说明:当接触面更粗糙(或更具吸附力)时,得到的图像的斜率更大。这样,教师就可以随即完成动摩擦因数的定义,并指出图中斜率与动摩擦因数的关系。

四、小结

四、小结

DIS系统以其操作的便捷性和及时、精确的测量手段及对数据处理的快捷等优点很快在各中学得到推广,笔者认为,这不仅是因为它的这些优越性,也是因为这是现代发展的体现,随着人类社会的进步,人们必须认识和学会使用一些与新时代相对应的现代化工具和手段。

注:①人民教育出版社,《物理1》,2010年3月第3版。

第 1 页 共 5 页