【专题研究】——基于DIS实验的物理探究教学设计

发布时间:2015/12/29 9:27:28 作者:zhoumin 浏览量:2239次

基于DIS实验的物理探究教学设计

(南京市秦淮中学 戴颖昱 211100)

摘 要: 中学物理课程与信息技术整合是新课改所关注的重点领域之一,数字化信息系统(DIS)进入中学物理探究教学是其具体的表现。本文在研究DIS实验的特点基础上,与传统物理教学作比较,以现代教学理论为指导,坚持各种教学方法和手段最优结合的原则,设计出了DIS实验在物理探究教学中随堂应用的几例案例,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具。希望能对中学物理教师有所借鉴。

关键词:DIS实验 传统实验 物理探究教学

基础教育课程改革纲要指出:大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用,促进信息技术与学科课程的整合,逐步实现教学内容的呈现方式、学生的学习方式、教师的教学方式和师生互动方式的变革,充分发挥信息技术的优势,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具。在高中物理探究教学中利用DIS实验进行教学实践研究,是课程改革的需要,也是培养学生创新精神与实践能力的需要。

一、DIS实验的介绍

DIS是数字化信息系统(Digital Information System)的简称,是利用传感器获取信息,通过数据采集器由计算机对信息进行数据和图形处理的数字化技术平台。随着计算机技术和传感器技术的不断发展,计算机实时测量技术已经广泛应用到科学技术研究以及生产领域,同时也开始应用与中学教学,它改变了传统的实验教学方法,形成了新型教学模式。基本的科学实验赋予了新的内容,突出了现代化测试手段和方法的应用,激发了学生的学习兴趣,拓展了学生的视野,增强其适应科技发展的能力。DIS实验实现了物理教学和信息技术的整合,是运用现代信息技术进行实验研究的一种手段,是物理新课改的一个亮点。

二、DIS实验与传统实验的对比

传统高中物理仪器设备很难表现出现在一些物理教学中的新科学现象,成为阻碍物理探究教学质量提高的瓶颈。DIS实验系统丰富了传统实验的内涵:(一)DIS实验不仅能替代打点计时器、弹簧秤、温度计、压强计等许多传统仪表,而且还能测量传统仪表无法测量的物理量,如直接测量瞬时速度、磁感应强度、微电流等。(二)DIS实验充分利用各种类型的传感器实时、大量、快速、精确地收集各类物理量的信息,并把它们转化成同步变化的电信号,如力的大小信号转化成电压大小信号。实验过程中采用高频方式采样,使收集到的信号更加精确和细致,当然,也可以根据需要调整采样频率,一般频率可以从5Hz调整到1000 Hz,基本上满足了各种实验的需要。(三)DIS实验通过计算机和相应软件即时分析、处理实验数据,快速得出实验结果或结论,还可以方便地通过丰富的图像(曲线)观察、反映实验现象和实验结果,也可以通过数字或模拟传统仪表放大显示实验数据。(四)DIS实验测量精确度较高,误差小,可重复性强。学生一旦掌握实验原理较容易操作,使学生对物理规律进一步深入理解。

三、DIS实验在物理探究教学中的随堂应用

(一)抽象物理概念的教学

对于一些抽象的物理概念,利用DIS实验,可以进行比较精确的测量和深入的分析,对探究式教学的深入开展提供了重要的实验条件和手段。也培养了学生科学、严谨的态度和细致处理问题的良好习惯。

案例一:滑动摩擦力与静摩擦力

(1)实验目的:探究最大静摩擦力与滑动摩擦力大小的关系以及最大静摩擦力和滑动摩擦力的影响因素。

(2)实验器材和工作原理介绍:如图1所示,计算机、朗威DISLab、摩擦力实验器(可以通过手动开关控制细线的伸缩量)、力传感器(测量摩擦台受到的拉力,由于摩擦台处于平衡状态,拉力的大小即等于摩擦力的大小。当细线处于松弛状态时,摩擦台和摩擦块之间相对静止,拉力的大小即等于静摩擦力的大小;当细线紧绷即将滑动时静摩擦力将变成滑动摩擦力。)、摩擦台、摩擦块(可以通过增加配重来改变正压力大小以及改变接触面的粗糙程度)。

(3)实验结果分析:将力传感器经数据采集器连至计算机。点击通用软件,添加图像坐标,建立F-t图像。如图2所示:可以清晰地看到静摩擦力逐渐增大至最大静摩擦力,滑动摩擦力略小于最大静摩擦力。改变正压力大小或接触面的粗糙程度,会发现最大静摩擦力和滑动摩擦力都随之改变。

|

(4)实验特色:本实验设计简单,操作方便,利用力传感器代替弹簧测力计,即时得到力与时间的关系,直观地通过图线显示出来,弥补了传统实验其实验现象非常不明显的弊端。

案例二:磁感应强度

(1)实验目的:利用磁传感器直测量接U型磁铁和通电螺线管的磁场。

(2)实验器材和工作原理介绍:如图3所示,计算机、朗威DISLab、磁传感器(直接测量磁感应强度)、U型磁铁、通电螺线管。

(3)实验结果分析:测量接U型磁铁周围的磁场,直接将磁传感器经数据采集器连至计算机。点击通用软件即可显示数据,如图4所示。测量通电螺线管的磁场,需要点击专用软件菜单上“磁感应强度测定”,显示出数据表格和B-x坐标。B为螺线管通电后产生的磁感应强度,x为磁传感器顶端与测量起始点的距离。实验时,每改变一次x值(改变幅度为0.5cm),点击“数据记录”一次,得出若干组不同的B、x值。测量通电螺线管内的磁感强度。启动“绘图”功能,可以得到B-x图线如图5所示。通过分析可以得出结论:通电螺线管外部磁场两端强,越远离两端越弱,而通电螺线管内部磁场却很强。

(二)物理规律的深入探究与验证

新课程的教学理念是注重体现学生主体的认知过程。对于一些重要的物理规律不可直接授予或告之。通过DIS实验,和学生一起体会探究过程,分析实验结果,得出实验规律,从而逐渐培养学生科学的探究方法。

案例一:验证变力做功下的功能定理

(1)实验目的:验证动能定理适合于变力做功。

(2)实验器材和工作原理介绍:如图6所示,计算机、朗威DISLab、DIS力学轨道、小车、两块磁铁(分别固定在力学传感器和小车上)、一个力传感器(记录两块磁铁间的磁力的大小)、一个位移发射器和一个位移接受器(测量位移大小)、两块挡光板和光电门(记录挡光时间,然后通过 近似求挡光板通过光电门的瞬时速度)、一个数据采集器和电脑连接。

在做实验前,还需测量小车的质量和挡光板的宽度,为了减少阻力的影响,还需要平衡摩擦力,垫高DIS力学轨道的一端。

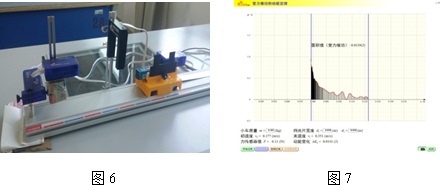

(3)实验数据分析:如图7所示,通过图像的面积求出的变力做功为:0.0139J,通过 求出的动能变化量为:0.0141J。两者吻合地比较好,验证了在变力做功过程中动能定理也是成立的。

(4)实验特色:本实验设计巧妙,误差小,操作可重复性强。利用F-X图像通过面积求变力做功,与公式计算相吻合,弥补了传统实验中对变力做功无法定量测量的局限性。

案例二:法拉第电磁感应定律探究

(1)实验目的:探究电磁感应规律。

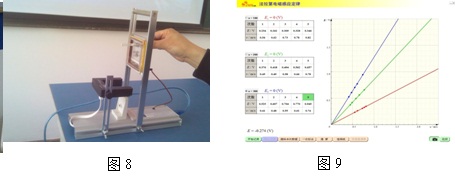

(2)实验器材和工作原理介绍:如图8所示,计算机、朗威DISLab、法拉第电磁感应器(内置电压传感器:测量感应电动势的大小、矩形线圈:从一定高度释放、也可以改变砸数)、电门光(记录挡光时间,测量线圈下落的快慢)。

(3)实验数据分析:将电压传感器和光电门经数据采集器连至计算机。点击专用软件菜单上“法拉第电磁感应定律”,显示出数据表格和E-v坐标。E为线圈中产生的感应电动势,v为线圈通过光电门时的速 度。实验时,同一线圈砸数,从不同高度释放线圈,点击“数据记录”,得出若干组不同的E、v值。改变线圈砸数2次,重复刚刚实验。点击“一次拟合”功能,可以得到E-v图线如图9所示 。可以得出结论:线圈中所产生的感应电动势与切割速度(或磁通量的变化率)成正比,与线圈匝数成正比。

度。实验时,同一线圈砸数,从不同高度释放线圈,点击“数据记录”,得出若干组不同的E、v值。改变线圈砸数2次,重复刚刚实验。点击“一次拟合”功能,可以得到E-v图线如图9所示 。可以得出结论:线圈中所产生的感应电动势与切割速度(或磁通量的变化率)成正比,与线圈匝数成正比。

(三)与传统探究实验的整合教学

在实际物理教学中,应将两种方法的优势互补,充分发挥传统实验的直观、生动的 长处,结合DIS系统实时、定量的优点,可充分提高物理实验对学生学习的引领作用与效果,引导学生一步步深入进行物理知识与方法的学习,提高学习兴趣与学习效果,同时对现代教育技术有深入的了解。

长处,结合DIS系统实时、定量的优点,可充分提高物理实验对学生学习的引领作用与效果,引导学生一步步深入进行物理知识与方法的学习,提高学习兴趣与学习效果,同时对现代教育技术有深入的了解。

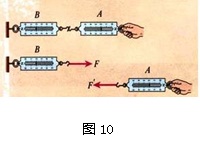

案例一:牛顿第三定律探究

在牛顿第三定律的课堂探究教学中,为了验证相互作用力之间的关系,我们一般采用两个弹簧对拉的实验(如图10所示)验证相互作用力之间等大反向的关系。学生短暂体验之后会发觉弹簧实验的读数不高、读取的数据有限。单调的拉弹簧使学生感觉实验简单趣味性差。那么这样的探究实验如何改进呢?

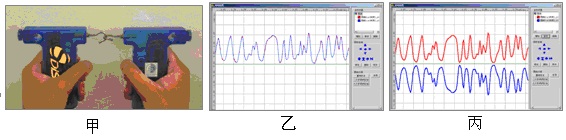

如果用与DIS实验系统相连接的两个力传感器进行该实验(如图11甲所示),虽然两个力传感器类似于两个弹簧,但实验结果却出人意料。实验时,两手各持一只力传感器,向相反方向拉(或相互敲击)传感器,通过朗威DISLab软件分别将两只传感器的“力-时间”图线定义为红色和蓝色。观察获得的图线(如图11乙所示),发现两条图线基本重合,表示两力的大小是相等的;将其中一个传感器的图线设为“镜像显示”后重复实验,可获得以时间轴为中心上下对称的两条图线(如图11丙所示)。相互作用力大小相同方向相反的规律得以清晰展现。本实验还可以让两个学生一个静止一个运动着拉或者两个都运动着拉,实验图像依然很清晰。学生体验之后就可以归纳出一个重要的结论:无论静止还是运动,无论平衡还是不平衡状态,牛顿第三定律的规律依然适用!这一点在 以后的应用中比简单地知道相互作用力之间等大反向的关系更重要。

以后的应用中比简单地知道相互作用力之间等大反向的关系更重要。

案例二:电容器充电放电过程探究

图12 |

在探究电容器充电放电过程中,传统演示实验装置如图12所示,通过电流表指针的偏转证明充放电现象的存在,也可以看出充电放电过程电路中有短暂的电流存在。该传统实验的不足之处是:无法将电容器充电放电过程中,电路中的电流I和电容器两极板间电压U随时间t的变化规律呈现出来。这是老师无法通过语言描述让学生想象出来的。学生即便能想象出来也会怀疑其正确性。那么这样的探究实验如何改进呢?

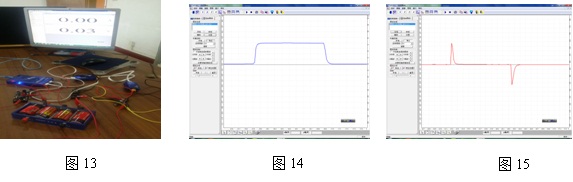

如果用DIS实验来演示电容器充电放电过程,预想的效果就很容易达成。实验装置如图13所示,将电流传感器替代电流表串联在干路中,用来测量电容器充电放电过程中回路中的电流。电压传感器直接并联在电容器两端,测量电容器两端电压。将两个传感器经数据采集器连至计算机。点击通用软件,添加图像坐标,建立I-t图像和U-t图像。实验前调零并选择采样频率50Hz。当单刀双掷开关接通充电回路,电容器充电;当单刀双掷开关接通放电回路,电容器放电。电容器充电放电过程中,电容器两极板间电压U和电路中的电流I随时间t的变化规律如图14、15所示。由图像分析可知:电容器充电时两极板间U电压逐渐增大,且增加的速度逐渐减缓,U趋之于稳定;电容器放电时两极板间U电压逐渐减小,且减小的速度逐渐减缓;电容器充电放电时电流I都逐渐减小,且减小的速度逐渐减缓,正所谓充电放 电过程电路中有短暂的电流存在,但方向刚好相反。这样清晰易懂的图像显示,让学生印象深刻并为之称赞!同时也培养了学生对物理图景的动态分析能力。

电过程电路中有短暂的电流存在,但方向刚好相反。这样清晰易懂的图像显示,让学生印象深刻并为之称赞!同时也培养了学生对物理图景的动态分析能力。

结束语:

物理学是以实验为基础的学科,物理教学中怎样体现这一学科特性是新课程标准理念下高中物理教学改革的重要内容。DIS实验既注重知识与技能,又强化了过程与方法,同时兼顾了情感、态度、价值观的培养。在实际的物理探究教学中,我们将DIS实验引入课堂,师生共同协作,通过实时采集实验数据—定量计算研究—曲线拟合寻找规律—验证规律、测量物理量等,高效地完成了教学目标,大大增强了物理实验的可视性、提高了测量的精确度,取得了很好的教学效果。DIS实验帮助我们在物理课堂上真正实现了“科学探究”教学。

参考文献 :

1、韩海波.利用DIS实验系统改进自感演示实验[J].物理通报,2011(10);

2、徐海龙.利用数字化实验系统重构实验教学[J].物理通报,2010(9);

3、李明宇.以DIS实验为基础的新型物理教学方式的实验研究.上海市回民中学 ;